からくりを使った おもしろ建具 (D-001)

京都のお寺を見学していまして、製作が不可能と思われる建具に出会いました。

素晴らしい仕事をしている職人さんの技を、ぜひ後世に継承して行きたいと考え製作いたしました。

京都を訪れて視察中に発見した、某お寺の格子建具です。見た時に製作不可能だと直感しましたが、どうにか見抜くことができました。

京都のお寺とか店舗では、いたるところに職人技が使われております。

”俺の技が見抜けるか!見抜けるんだった見抜いてみろ!”と私に語りかけているような気がいたします。

一つ一つ解明してまいりますと、京都の職人技のすごさがわかってまいります。

少しでもその職人技を後世に伝えていけたらうれしく思い、今回の紹介になりました。

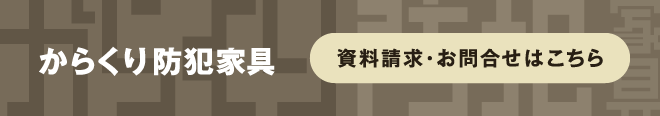

丸格子建具 縦・横の格子は枠に食い込んでいます。 どのようにしたら組めるのでしょうか。?

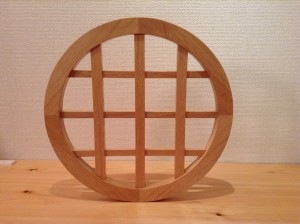

角格子建具 縦・横の格子は上下に食い込んでいます。 框枠のジョイント部分に注目してください。

どのようにしたら組めるのでしょうか。?

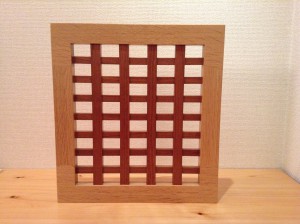

通常の千鳥格子建具 一般的な千鳥格子は、縦か横の格子のどちらか一方がつながった見え方になります。この ばあいは、縦の格子が上下につながっています。

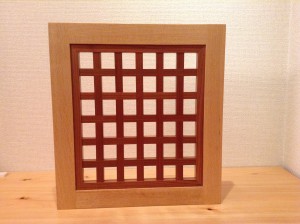

上の写真は本千鳥格子です。

この不思議、見抜けますか? 通常の千鳥格子建具は、縦か横のどちらか一方が勝っています。

そこで、縦も横もなんと1つ飛びになっていて、なおかつパーツが切れておらず、1本で仕上げることができないものだろうか、と思い挑戦をいたしました。

そして1年の歳月でついに完成いたしました。

なんと左甚五郎が作ったものと同じものを偶然作っていました。

後からわかったことですが、同じ物を江戸時代の伝説の彫刻職人の左甚五郎が製作していたのです。恐れ多くも偶然に同じ物を作っていたと分かり、恥ずかしながら嬉しい一品となりました。

・室内ドアおよび家具の扉としてお使いくださいませ。

「からくりを使った おもしろ建具」を見ている方はこの記事も見ています

-

初代防犯家具は、挑戦者150人を退けました 初代防犯家具を韓国の展示会に出品した際、「からくりで隠された秘密の ...…

-

防犯家具 以前ご注文をいただいた家具に遊び心でからくりを仕込んでみたところ予想以上に大好評でした。 これは面 ...…

-

港区の新築タワーマンションにおける壁面収納を作りました。 神奈川の県産材”ひのき材”を ...…

-

幸運をもたらすお守り「ご縁玉」 購入される方にも、また大切な方への贈り物としても、心のお守りとして喜んでいただ ...…

-

シンプルな丸テーブルに引き出しを付けました。 全体の意匠を壊さないようにディテールを考えましたので、しまってし ...…